Musée Numérique de Trélazé

Exposition Mémoire de la manufacture d'allumettes

Au-delà de son intérêt architectural et patrimonial, l’accent est notamment mis sur la dimension culturelle immatérielle du site à travers une collecte de la mémoire d'une trentaine d'anciens salariés ou de témoins de l'environnement manufacturier.

Une étude ethnologique menée en 2012 par Yann Leborgne missionné par l'OPCI (Office du patrimoine culturel immatériel) a permis de recueillir la mémoire allumettière. Naturellement s’est posée la question de la conservation et de la restitution de cette étude. Le support numérique s’est alors imposé comme l’outil le plus adapté pour valoriser la mémoire orale. Le chantier a été confié à EthnoDoc (centre de documentation et de valorisation du patrimoine culturel immatériel) pour le contenu et à iRéalité (laboratoire de développement numérique) pour la mise en oeuvre technologique. Ainsi, la première exposition thématique est consacrée à l’histoire de la manufacture des allumettes. En plus des témoignages et de l'iconographie collectés, et grâce au concours des Archives départementales de Maine et Loire, nous pouvons les illustrer de documents d’archives inédits. La Région des Pays de la Loire très engagée sur les questions de mémoire ouvrière, nous apporte également son précieux soutien pour réaliser ce musée d’histoire.

L’espace manufacturier de Trélazé

Repères chronologiques

"De la fabrique des frères Lebatteux, vers la 2e manufacture d’allumettes : 12 dates clés"

En savoir plus…

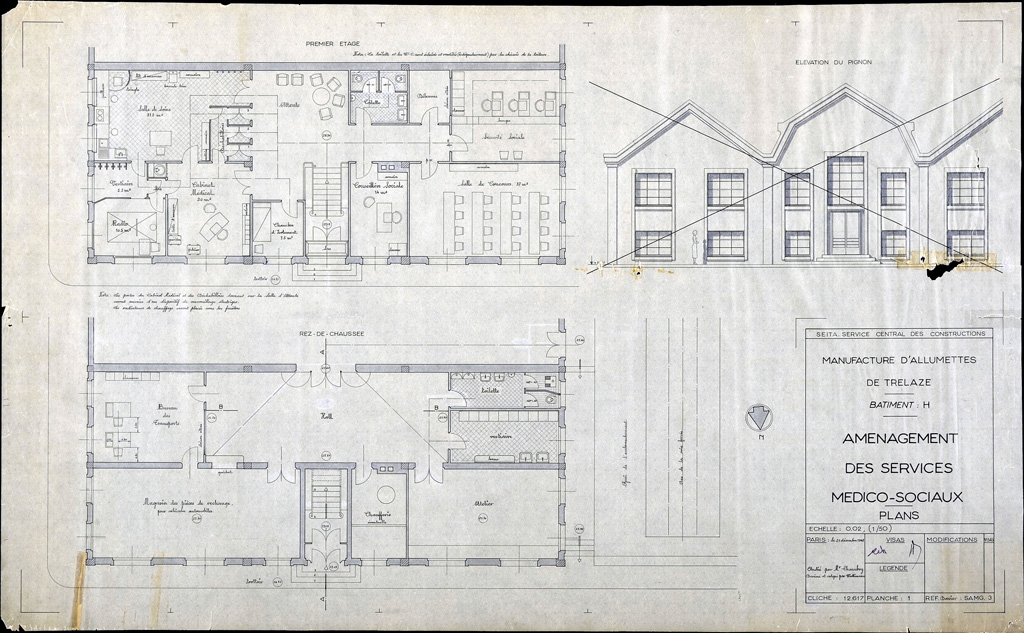

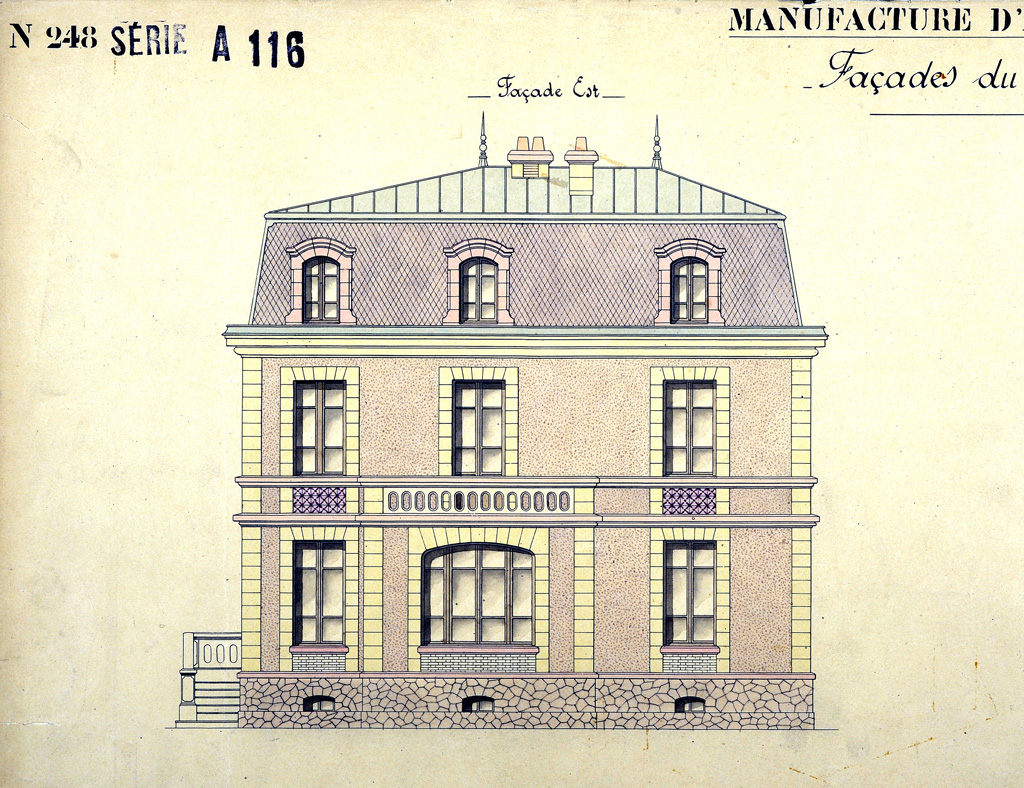

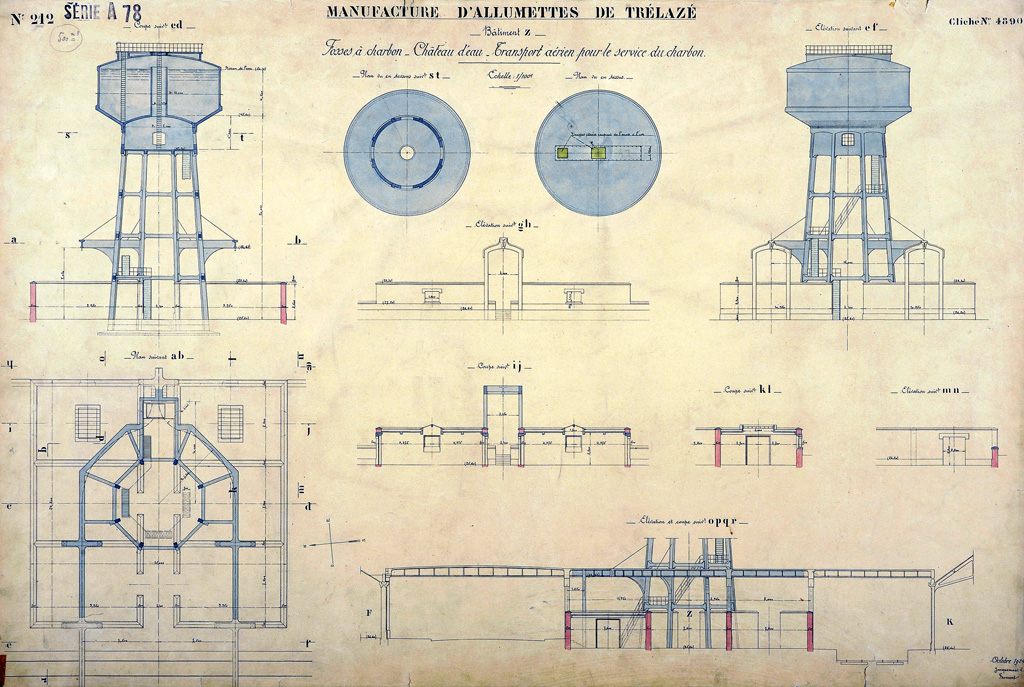

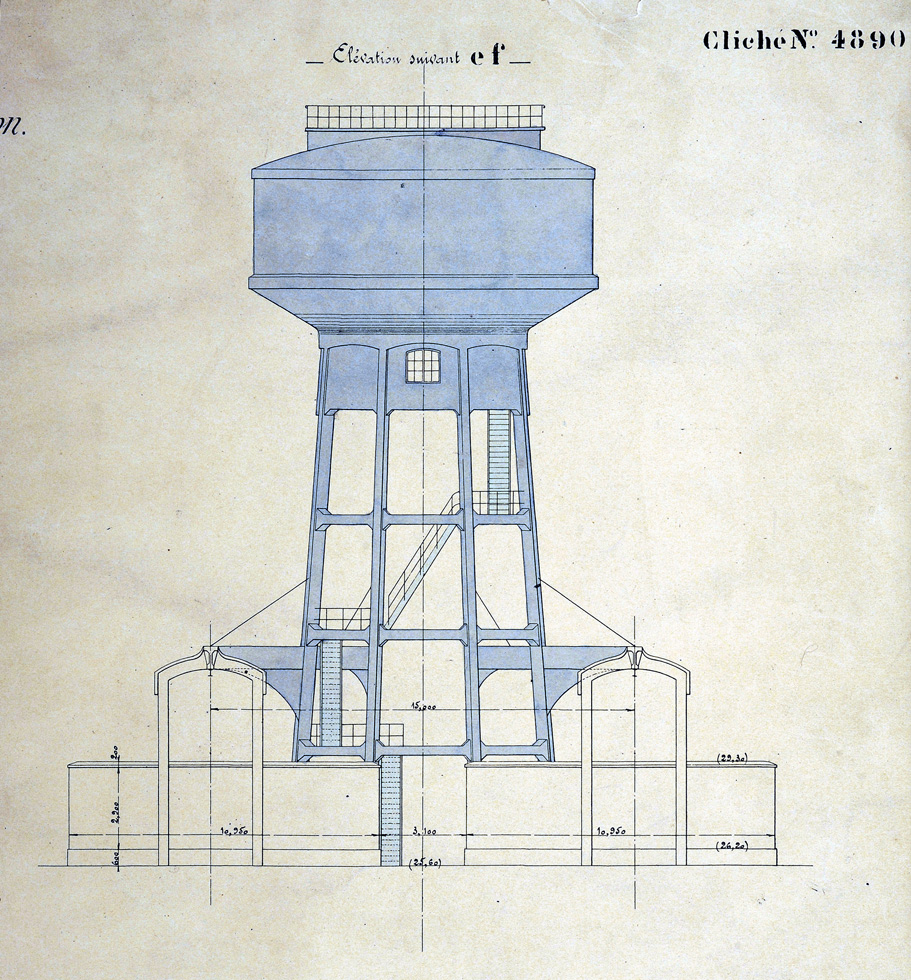

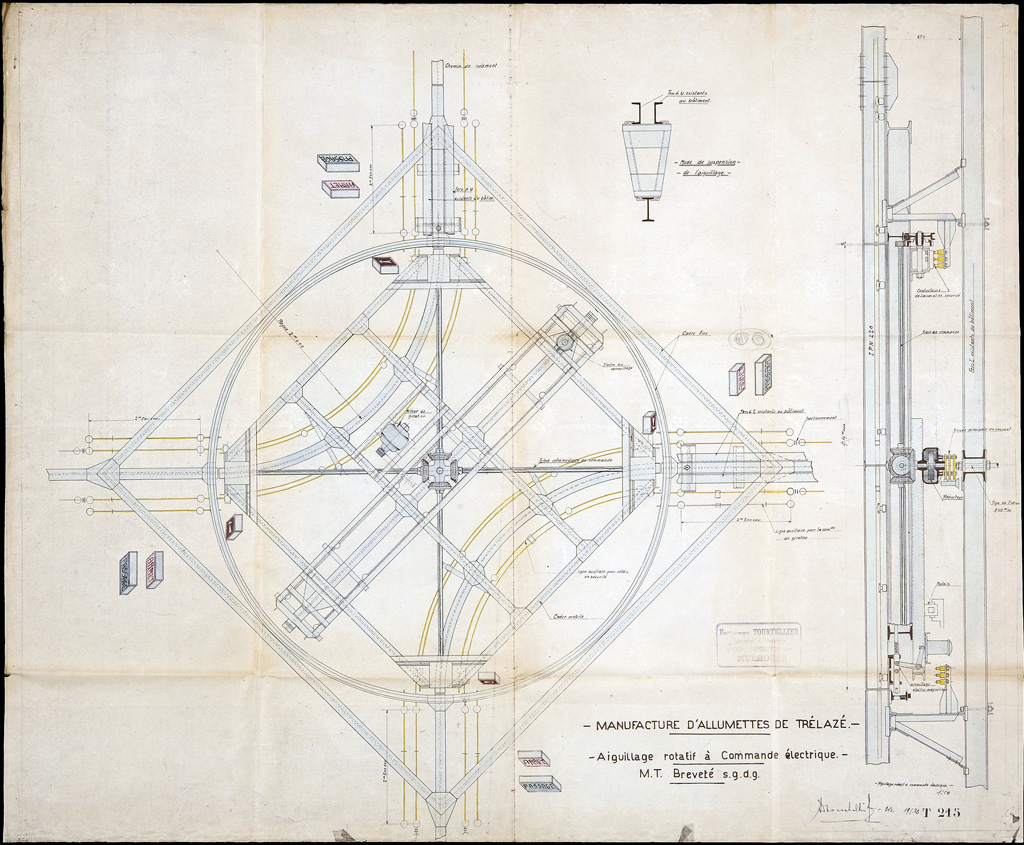

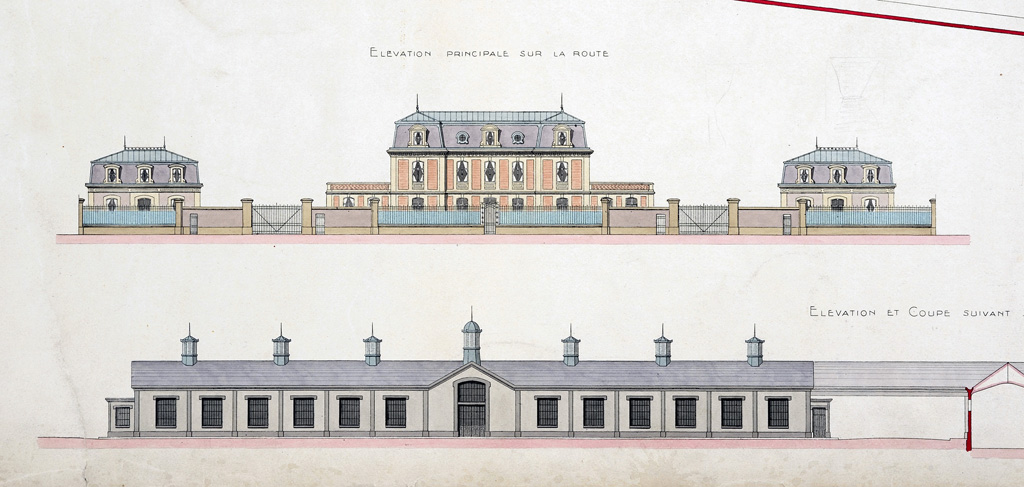

Les plans

En savoir plus…

Le site de l’usine / symbolique de l'espace

En savoir plus…

Être recruté à « la Manu »

Emplois réservés

Embauche quotidienne

Titulaires à leur poste et non titulaires au « classement »

En savoir plus…

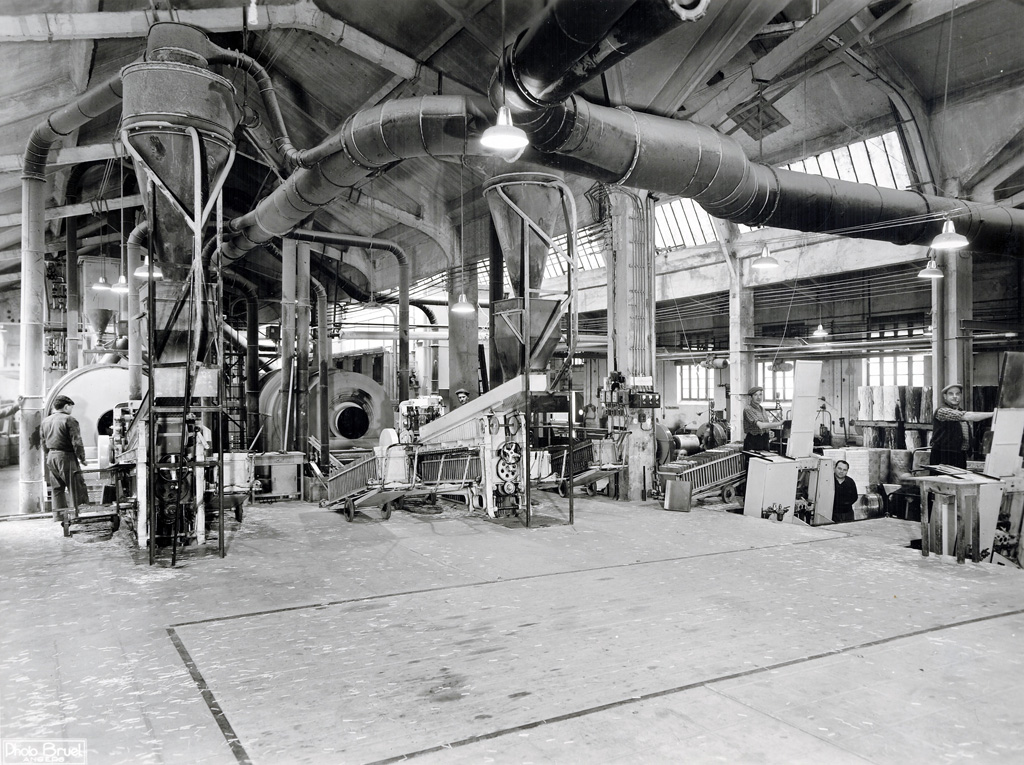

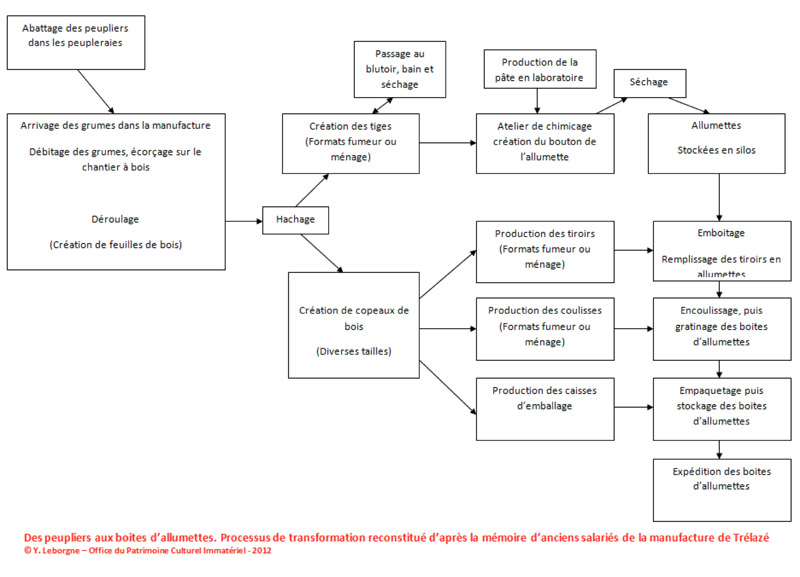

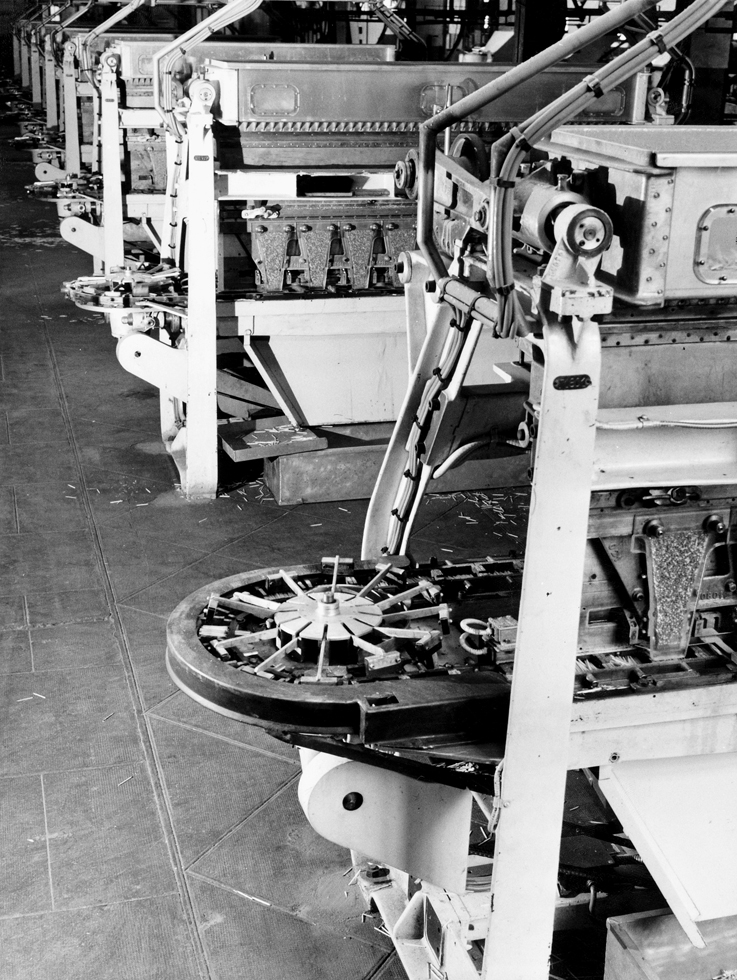

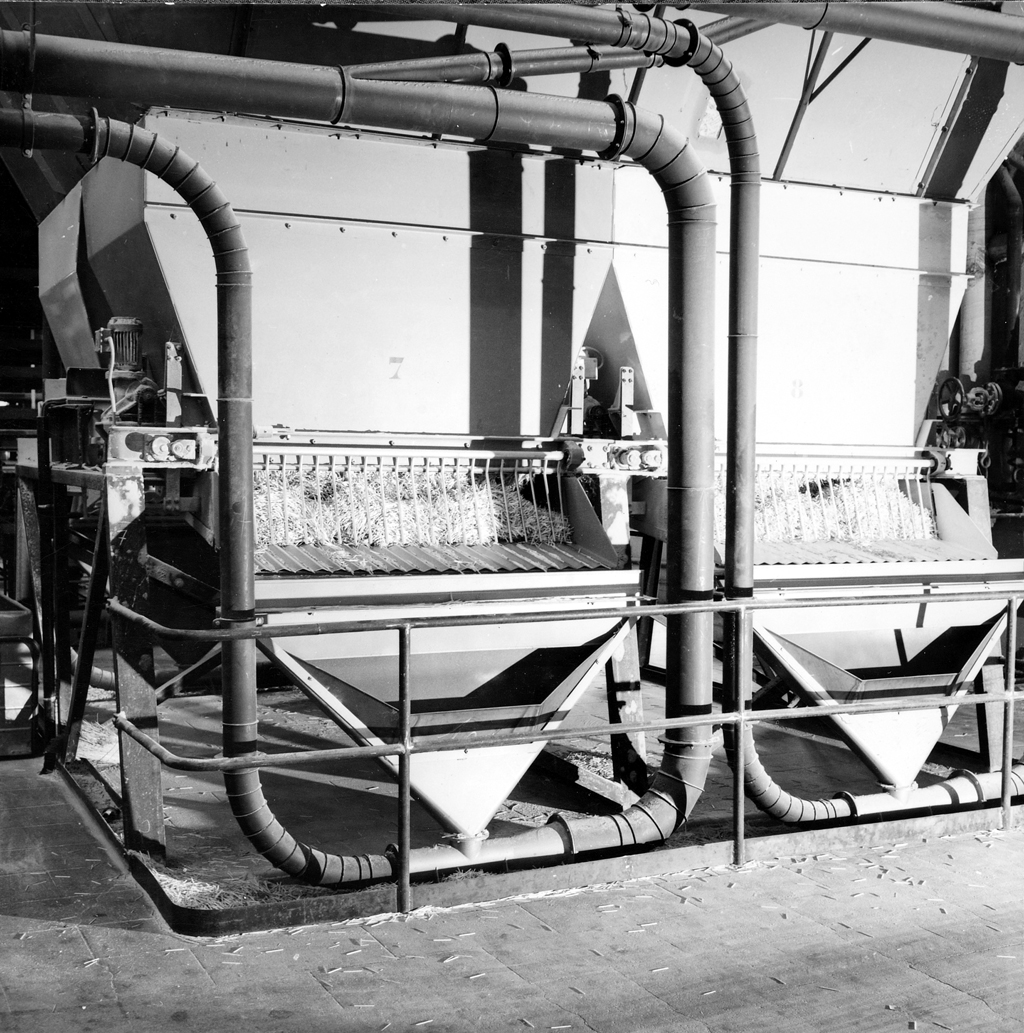

Processus de fabrication ; des peupliers aux allumettes

Des peupliers aux boites d’allumettes

Chantier à bois

Travail de force, espace masculin

Travailler dans les ateliers : mémoire d'ouvrières et d'ouvriers spécialisés

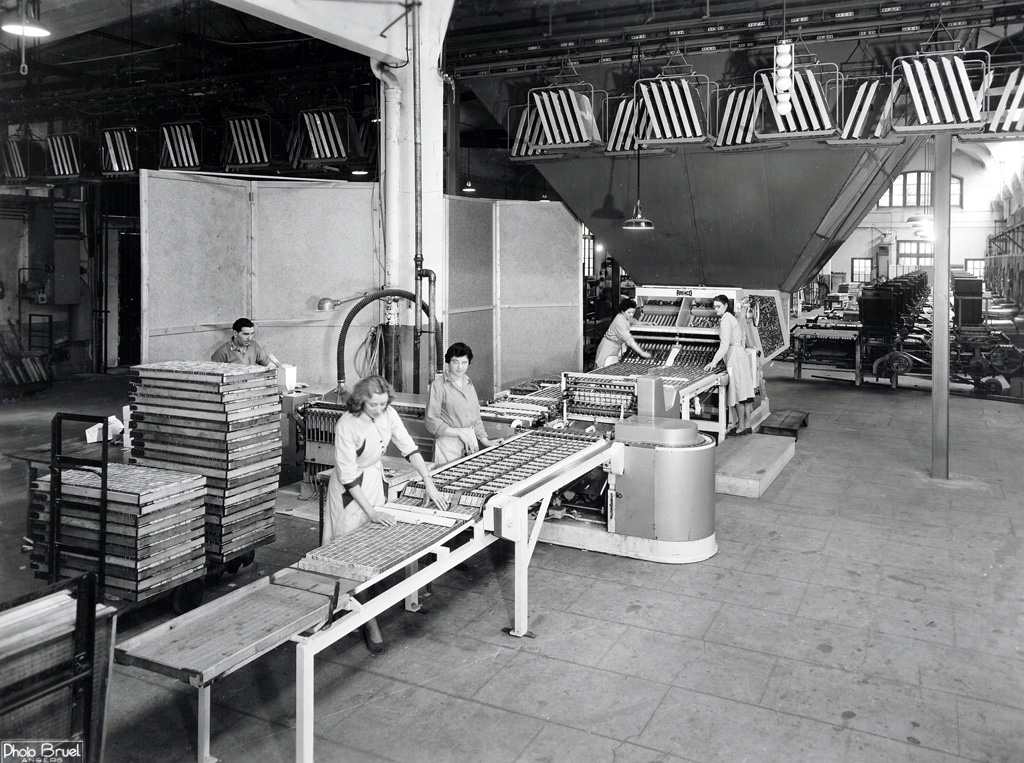

Emboîtage à la main des « boites ménage »

Mécanisation de la fabrication des boites d’allumettes

En savoir plus…

Propreté et surveillance

Agir sur des machines : mémoires d’ouvriers professionnels

Mécaniciens d’ateliers

Mémoire d’un chauffeur de chaudière

En savoir plus…

Concevoir des machines : mémoires d’agents de maîtrise et d’ingénieur

Travail dans le bureau d’études

En savoir plus…

Les ingénieurs

Entre inspection et maintenance

Introduire des innovations techniques

Rapports sociaux dans l’usine

Rapports sociaux dans l’usine

En savoir plus…

Relations entre ouvrières

En savoir plus…

Relation à l’autorité, engagements syndicaux

Les Bretons

La Manu, au cœur de Trélazé

« Les hommes travaillaient aux ardoisières, et les femmes à la Manu »

Mine d’or et mines d’ardoises

La Manu, un repère spatial et temporel

Coup d’arrêt…

Les derniers instants de la Manu

La quête d’explications

La manu : une source d'inspiration pour les artistes

Repères chronologiques

De la fabrique des frères Lebatteux vers la seconde manufacture d’allumettes : 12 dates clés

1863 : Mise en activité de la première fabrique d’allumettes à Trélazé : l’établissement des frères Lebatteux. Cette fabrique donna à la production des allumettes jusque-là encore très manuelle une dimension industrielle.

1872 : L’État français se réserve le monopole de l’achat, de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques. La fabrication est concédée à la Compagnie générale des allumettes (entreprise privée versant chaque année une redevance à l’État).

1874 : Entre 1872 et 1874, suite à la prise en main de la fabrication des allumettes par la Compagnie générale des allumettes, et consécutivement aux expropriations conduites par l’État, 500 fabriques artisanales ferment sur l’ensemble du territoire français. En 1874, il ne reste que 11 fabriques d’allumettes en France, dont celles de Nantes et de Trélazé.

1890 : Ecartant la Compagnie générale des allumettes, l’État français prend la gestion directe de la production et de la vente des allumettes. Des critiques se font jour contre le socialisme d’État et le contrôle public d’une industrie qui, jusqu’alors, relevait de l’initiative privée.

1892 : Gestion complète du monopole par l’État français. Les allumettes sont désormais gérées par les mêmes services que ceux chargés des manufactures de tabac (créées par Colbert en 1681). Le chef du monopole est le ministre des Finances. C’est alors que la fabrique d’allumettes de Trélazé devient officiellement une « manufacture ».

1914 : Le choix du site de la nouvelle manufacture est arrêté. Les acquisitions du terrain débutent et s’effectuent par lots successifs entre 1914 et 1921.

1922 – 1923 : Le premier bâtiment de la nouvelle manufacture sort de terre. Ceci constitue la première étape du transfert de l’ancienne vers la nouvelle manufacture de la rue Jean Jaurès.

1924 : L’État abandonne sa gestion directe de l’industrie allumettière. La gestion de l’industrie du tabac, puis des allumettes, reviendra au SEIT (1926) préservant ainsi le monopole d’État contre ses opposants qui souhaitaient y mettre fin.

1928 : Les premiers ouvriers qualifiés (issus de l’ancienne manufacture) vont travailler sur le site de la nouvelle manufacture. Ils œuvrent essentiellement à des tâches mécanisées ; cet aspect soulignant la modernité de la seconde manufacture d’allumettes de Trélazé.

1930 : Tous les employés travaillent désormais sur le nouveau site. Il n’y a aucun licenciement lors du transfert de l’ancienne vers la seconde manufacture, si bien que la mécanisation des tâches génère désormais un excédent de personnel (surtout féminin). Si la majorité des tâches est mécanisée, on maintient un emboitage manuel.

1934 : La désaffection de l’ancienne manufacture de Trélazé est prononcée.

1935 : Le SEIT (Service d’exploitation industriel des tabacs, créé en 1926 sous l’impulsion de Raymond Poincaré) absorbe l’industrie allumettière. Le SEIT devient alors la SEITA (Services d’exploitation industriel des tabacs et allumettes).

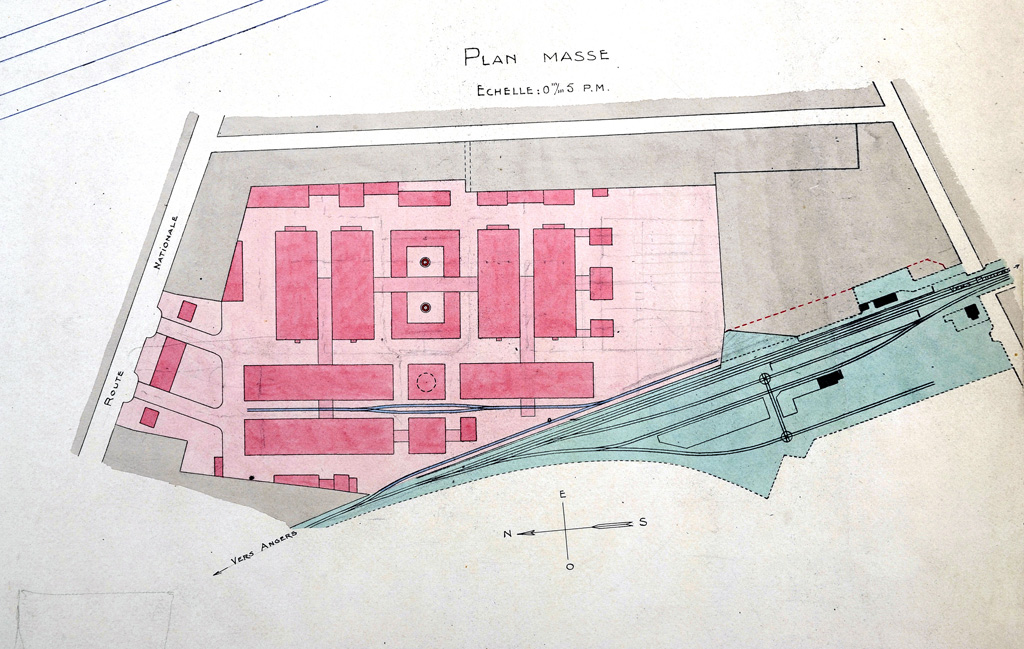

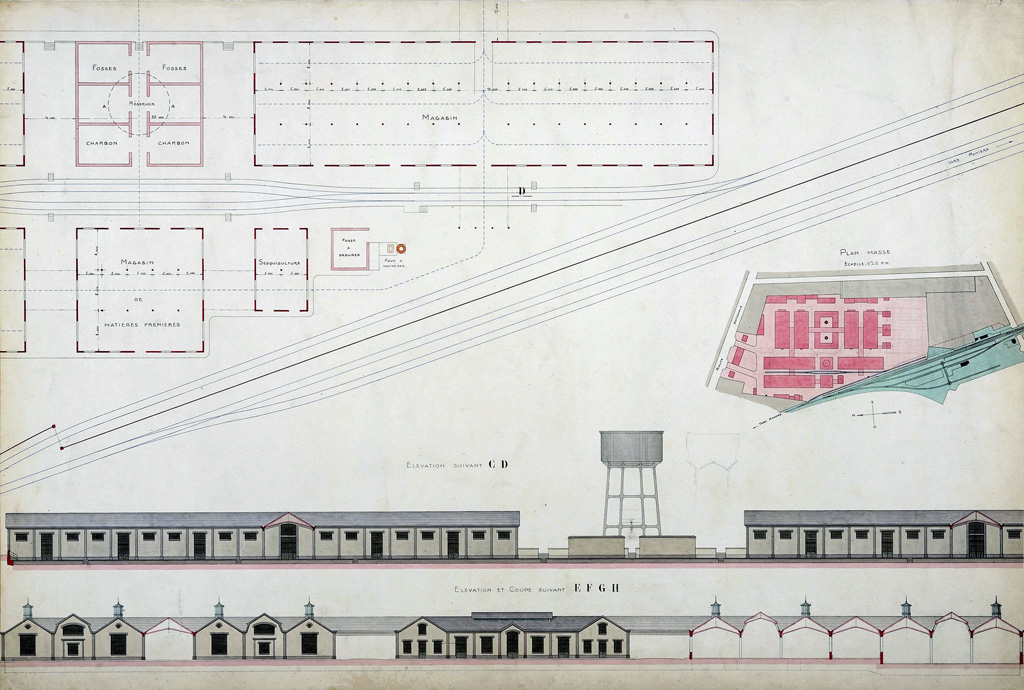

Organisation géographique de la manufacture d’allumettes

La construction d’une seconde manufacture à Trélazé est intervenue en réponse aux nouvelles contraintes imposées à l’industrie allumettière au moment de l’instauration du monopole Étatique. La quête d’autonomie de la France (notamment vis-à-vis des pays de l’Europe du Nord) a mis en avant le principe selon lequel chaque manufacture devrait désormais fonctionner, très rationnellement, sur le mode d’une intégration complète des diverses tâches. Ainsi, depuis l’approvisionnement en peupliers jusqu’au travail du bois, la fabrication, l’emballage et l’expédition des boites allumettes, chaque unité de production se devait d’accéder à la plus grande autonomie possible.

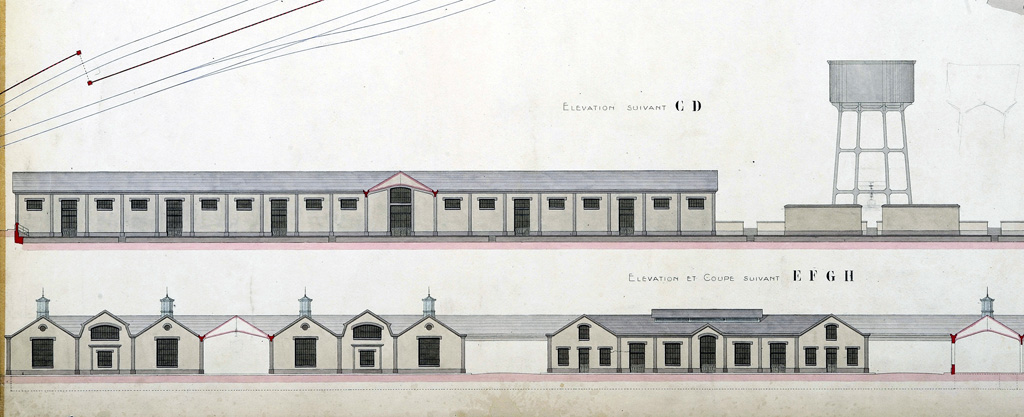

Les plans

Des axes…

Des plans permettent de donner un aperçu de l’organisation générale de la manufacture d’allumettes de Trélazé. Celle-ci était structurée autour de deux axes orientés nord-sud ainsi que est-ouest :

L’axe nord-sud assurait la mise en relation des environnements humain et matériel. Il faisait également communiquer entre eux les différents bâtiments d’exploitation.

L’axe est-ouest matérialisait le mouvement de la production au sein de l’usine. Il coïncidait avec l’orientation des bâtiments où se localisaient les ateliers, édifiés à l’Est de la manufacture, tandis que l’ensemble des magasins et le stockage des produits finis (avant expédition) ont été construits à l’Ouest du site selon une orientation nord-sud (respectant ainsi l’axe de la communication de l’usine avec l’extérieur).

Et des seuils…

L’examen de ces plans permet de relever l’existence de lieux particuliers : des « seuils » qui, selon leur signification géographique, avaient pour vocation de marquer à la fois une borne et un passage.

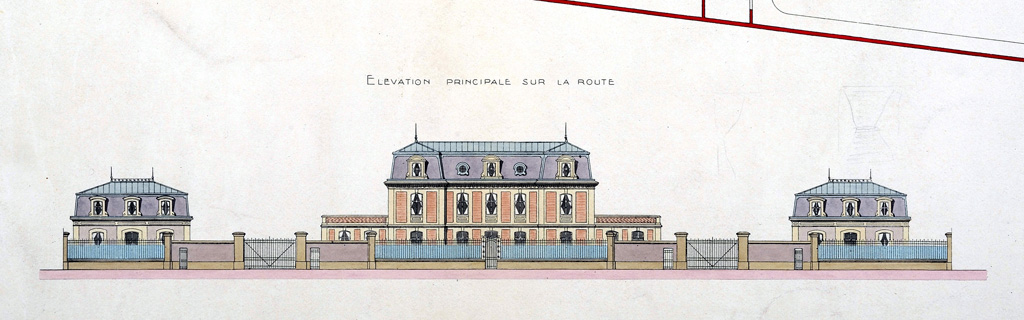

Au nord, il s’agit de l’entrée/sortie de la manufacture au niveau de la rue Jean Jaurès. Au contact avec l’espace urbain ont été implantés les bureaux de l’administration et le logement du personnel de direction afin d’aménager le lieu de pouvoir à l’endroit où convergeait le flux des employés de la manufacture.

Au sud, au contact de l’usine avec la voie ferrée et l’extérieur, se situait le chantier à bois. Là, étaient acheminées les grumes de peuplier destinées à être transformées en boites d’allumettes.

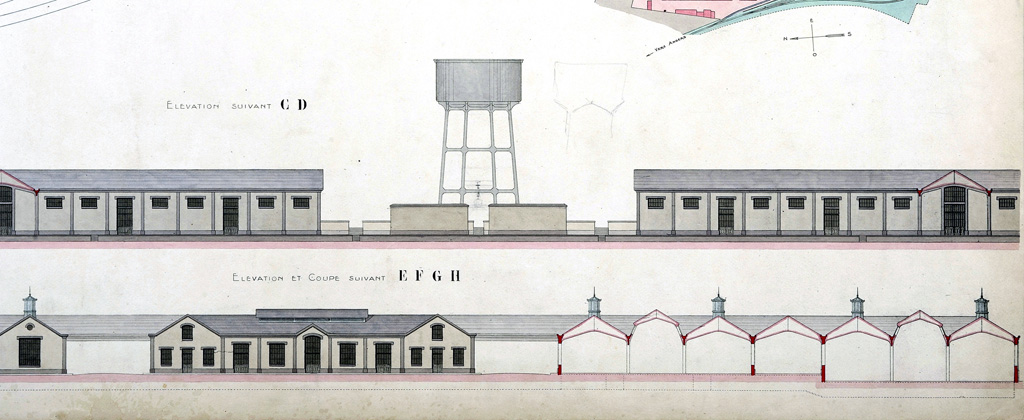

Le centre géographique du territoire manufacturier comportait la centrale électrique de l’usine, flanquée d’une haute cheminée, d’un château d’eau, et des soutes à charbon. En plus d’unifier architecturalement ce complexe industriel, le cœur du territoire manufacturier abritait ainsi sa force motrice et son réservoir énergétique.

Selon Philippe Gros, correspondant pour le patrimoine du XXe au service architecture et

développement durable de la DRAC,

"L'axe nord-sud assurait effectivement la mise en relation des environnements humains et

matériels. Symboliquement, il témoigne de la puissance de cette entreprise en structurant son

évolution et son agrandissement du sud vers le nord. Ce caractère symbolique est magnifié par

les bow-strings. En outre, ceux-ci ont un rôle fonctionnel essentiel puisqu'ils permettent la liaison

entre les ateliers de production et les magasins de stockage. Les bow-strings remplissent un

rôle double : fonctionnel (rôle de liaison) et symbolique : sorte "d'arc de triomphe" sur la voie

principale.

Il faut noter la permanence du modèle architectural attaché à l'outil industriel selon un plan de

masse, une trame, dont on a comblé les vides au fur et à mesure des besoins de production et de

stockage. En effet, les trois campagnes de construction (1921-26, 1926-32, 1947-53) répètent le

même vocabulaire architectural. Ainsi, rien ne distingue le bow-string de 1924 de celui de 1947-50,

et les halles B,C des halles D,E."

Le site de l’usine

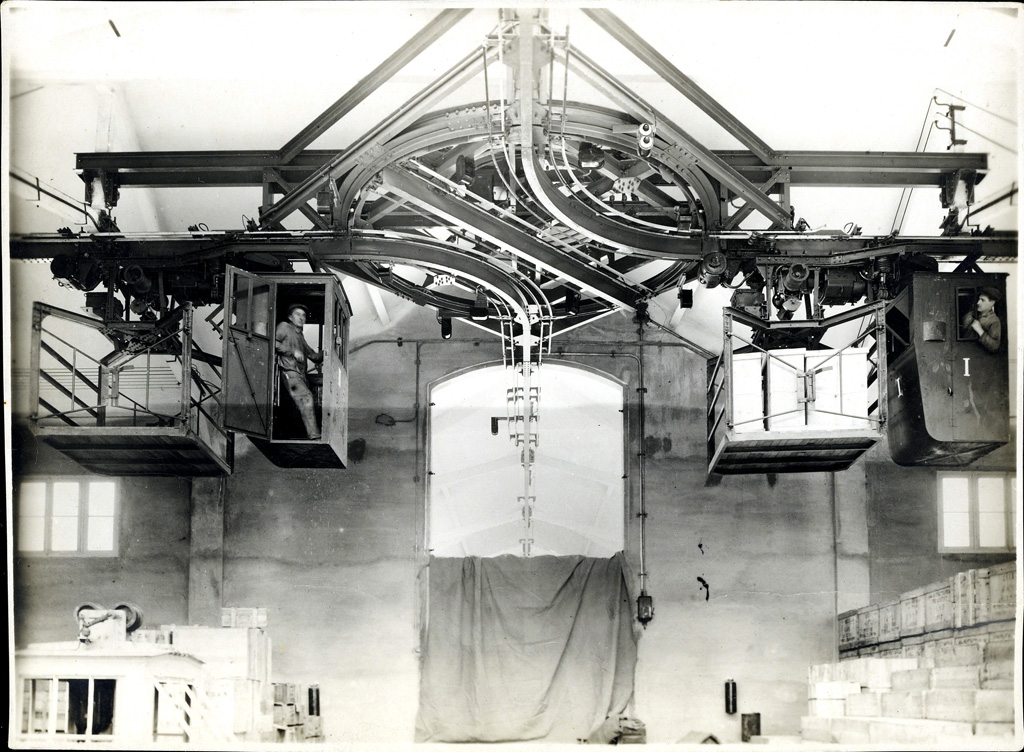

La nouvelle manufacture fut desservie au nord par la rue Jean Jaurès, et au sud par une voie de chemin de fer. Ce schéma fut pensé de façon à ce que les employés y accèdent du côté nord, tandis les matériaux (l’approvisionnement de la manufacture) et les produits finis (les boites d’allumettes) seraient acheminés du côté sud. S’est profilée dans l’organisation de cet espace une différenciation très nette entre d’un côté la gestion/circulation des hommes, et de l’autre la gestion/circulation des matières. Ce mode d’aménagement fut reproduit à plus fine échelle au sein même de la manufacture, jusque dans les bâtiments de fabrication. En effet, tandis qu’il était prévu que les ouvriers cheminent et travaillent au sol sur les machines, l’approvisionnement en matériaux des différents ateliers fut imaginé pour s’opérer principalement selon un mode aérien, via un long réseau monorail parcourant l’usine.

Une symbolique de l’espace manufacturier

Pensée par les ingénieurs pour générer une productivité et un rendement maximaux, la manufacture d’allumettes de Trélazé fut conçue pour être un ouvrage d’une remarquable rationalité organisationnelle. La mécanisation de la production, puis ses progrès ultérieurs, avaient pour but d’améliorer la rentabilité de l’établissement. Ils purent ainsi garantir à l’État français des ressources financières croissantes. Cette action des ingénieurs, dont les plus hiérarchiquement élevés étaient polytechniciens, traduisait alors une territorialité étatique ; la manufacture de Trélazé manifestant l’action d’un pouvoir central qui exploite son territoire exclusif.

La localisation du pavillon du directeur fut pensée pour jouxter la rue Jean-Jaurès (ouverture urbaine), et borner l’entrée de l’usine par où entrait et sortait l’ensemble du personnel. Logement de fonction et monument signifiant le pouvoir de la direction, il s’agissait d’une borne marquant le passage entre l’intériorité et l’extériorité de la manufacture.

Le mur d’enceinte qui donne sur la rue Jean Jaurès signifiait la limite et la séparation d’un territoire industriel qui fut propriété de l’État français. Il différenciait l’échelle nationale (à l’intérieur de la manufacture) de l’échelle locale (à l’extérieur de l’usine), signalée par un soubassement de granit surmonté d’un listel en ardoise. Quant à la partie supérieure du mur d’enceinte, signifiant l’échelle nationale, sa sobriété renvoyait à la relative simplicité des façades des édifices industriels bâtis à l’intérieur de l’usine.

Tandis que la figure du pavillon soulignait l’espace individuel dédié à l’ingénieur (au directeur polytechnicien, comme aux autres ingénieurs), l’architecture sérielle des bâtiments industriels renvoyait à l’espace collectif des ouvriers et des ouvrières. Ainsi l’ingénieur, l’homme qui pense et qui conçoit, au sommet de la hiérarchie, se vit distingué des simples ouvriers, censés (re)produire mécaniquement à la chaîne.

La sobriété fonctionnelle des bâtiments industriels a été habillée par des éléments ornementaux (remarquer les pilastres, les chaînes d’angles et les encadrements de baies). À ce titre, on notera que la gouttière fut déguisée en corniche courant le long l’édifice, transformant le pignon en fronton. La dimension ornementale n’est pas ici secondaire. Visant une esthétique, les concepteurs de l’usine sont parvenus à introduire de l’idéel dans un environnement matériel rationnellement aménagé. Cette allusion se devine notamment à travers les lanterneaux qui, surmontant les bâtiments de fabrication, avaient certes vocation à assurer la bonne ventilation des ateliers, mais rappelaient également les clochetons dressés vers le ciel d’un édifice religieux. On pourrait penser à ce propos que l’aménagement de structures en ogives de type gothique dans certains bâtiments de stockage n’est pas non plus anodin. Celles-ci introduisaient une fine association entre des fonctions industrielles et une dimension spirituelle.

La manufacture de Trélazé ne fut pas seulement conçue comme une usine, mais aussi comme le lieu privilégié d’une médiation entre les hommes, l’espace, et le territoire, soit entre une communauté humaine et l’espace qu’elle s’est appropriée et dont elle a exploité les ressources. C’est en les exploitant que s’effectue la transformation des arbres en boites d’allumettes ; et c’est précisément l’acte de transformation qui exprime le pouvoir des hommes et celui de leur science. Ce caractère de la manufacture en tant que lieu privilégié d’une médiation entre les hommes, l’espace et le territoire procède d’un mouvement double. En premier lieu, il relève de l’exploitation et d’une transformation de matières puisées dans l’environnement : c’est la dimension rationnelle, industrielle, et profane. Mais tout se passe comme si l’acte d’appropriation et d’incorporation de matières dans le monde des hommes (de l’espace vers le territoire, et des arbres vers les boites d’allumettes) devait être compensé par l’édification d’un monument magnifiant ce processus. En somme, cette territorialisation humaine n’aurait pu s’accomplir sans s’accompagner d’une transcendance par un recours à l’art et le développement d’une dimension spirituelle où elle est sacralisée.

L’embauche quotidienne

Les titulaires à leur poste et les non titulaires au « classement »

Bien que bénéficiant d’un statut les assimilant à des fonctionnaires, une fois admis au sein du personnel de la manufacture, les ouvriers n’étaient pas immédiatement considérés comme étant titulaires de leur poste. Les anciens de « la Manu » se rappellent qu’il leur fallait travailler un certain nombre d’heures avant d’être titularisés.

Cette différence entre titulaires et non titulaires était vécue chaque jour lors de l’embauche. En effet, dès 6h55, tandis que les ouvriers titulaires allaient directement se placer devant leur machine, les non-titulaires se rendaient dans un hall pour se soumettre au « classement ». Là, suivant les nécessités du moment, un chef d’atelier annonçait les postes vacants pour cause de maladie ou de retard, et chacun s’y voyait affecté pour subvenir aux manques. Cette scène se répétant quotidiennement, les non-titulaires changeaient fréquemment de place au sein de l’usine. Ils étaient polyvalents car Ils faisaient office de personnel « volant », à déplacer et replacer en fonction des impératifs de la production.

Le terme « classement » vient du fait que chaque personne en attente d’un poste était dotée d’un rang déterminé par son ancienneté dans l’usine et sa catégorie administrative (par exemple, pupille de la Nation). Bénéficiant des rangs les plus élevés, les ouvriers les plus anciennement recrutés dans la manufacture pouvaient se permettre de choisir le poste où ils allaient œuvrer durant la journée ; tandis que les ouvriers les plus récents se voyaient attribués les travaux dont personne n’avait voulu. D’après les témoins, chacun connaissait son rang et ceux de ses voisins. Et malheur à celui qui était tenté de transgresser les règles pour s’octroyer un poste en lieu et place d’un prétendant mieux classé que lui.

Le « classement » n’était pas qu’un moyen de réguler la répartition d’une main d’œuvre dont la flexibilité (du fait de la mobilité) permettait de répondre aux imprévus. Bien entendu, le classement s’inscrivait dans le contexte de l’embauche, et il manifestait l’alimentation régulière du système industriel en ressource humaine. Néanmoins, il signifiait également l’existence d’une distinction de valeur entre l’intérieur et l’extérieur de la manufacture : entre ceux du dehors et ceux du dedans. Il intégrait ceux du dehors dans un ordonnancement réglé et très hiérarchisé, jusqu’à ce que chacun arrive à trouver sa place dans cet ensemble manufacturier d’une grande complexité.

La mécanisation de la fabrication des boites d’allumettes

C’est au début des années 1960 qu’aurait disparu l’emboitage à la main des « grosses boites » ménage « 102 ». Leur mode de fabrication rejoignit alors celui des « petites boites » fumeur « 101 », dont la confection était depuis déjà longtemps mécanisée. Pour les anciennes ouvrières concernées, la perte des tâches manuelles fut un virage dans l’exercice de leur métier puisque leur travail quotidien changeait de nature : il s’agissait désormais d’assurer un approvisionnement continu des machines, de suivre leur rythme, et de veiller au bon déroulement du processus.

Un phénomène singulier se dégage des récits évoquant la mécanisation des tâches. D’une part, les souvenirs témoignent d’une identification des ouvrières aux machines sur lesquelles elles travaillaient : ces femmes faisaient corps avec la mécanique, en collant à son rythme et suivant ses mouvements répétitifs : (« je suivais la machine », « il fallait suivre la machine », « il ne fallait pas bavarder », ce qui témoigne des injonctions faites par l’autorité hiérarchique). Dans le même temps, les récits traduisent une différenciation des femmes vis-à-vis des automates, notamment basée sur une tâche de surveillance : (« je surveillais la machine », « il fallait surveiller la machine »).

Cette tâche de surveillance indique une reconnaissance de la capacité des ouvrières à détecter et avertir des défaillances des machines (allumettes mal rangées dans les boites, étiquettes mal collées, etc…). D’un point de vue symbolique, il s’agissait d’une supériorité hiérarchique sur la machine, à travers laquelle les ouvrières sauvegardaient leur humanité blessée par la répétition des gestes et la mécanisation de leur corps.

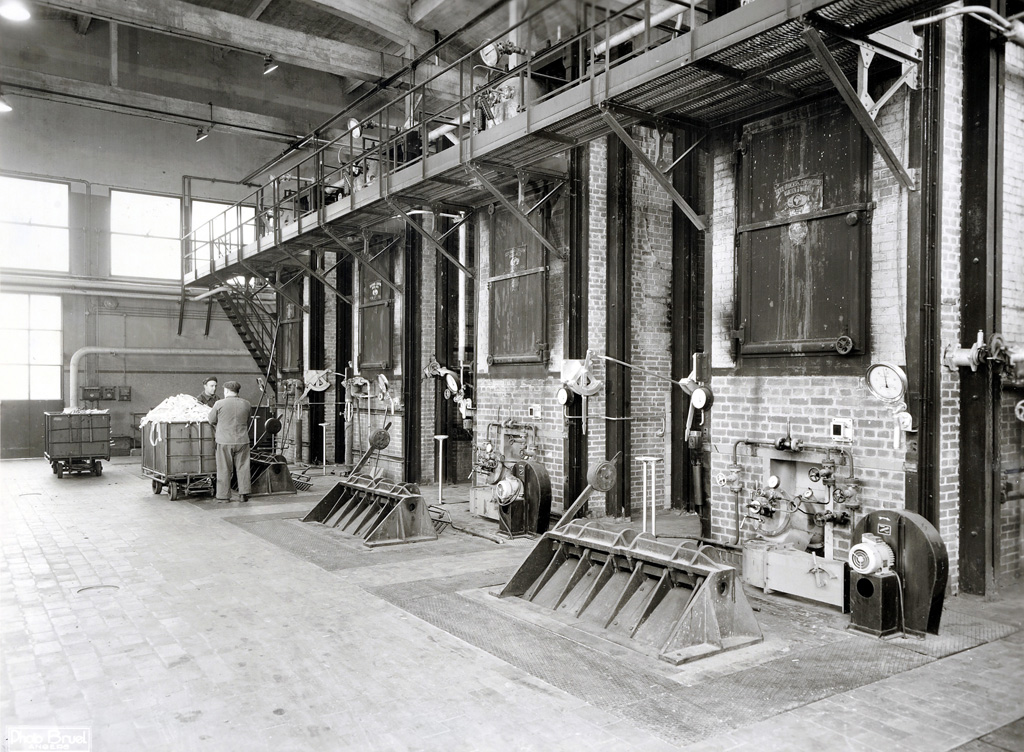

Mémoire d’un chauffeur de chaudière

La chaufferie formait la face cachée des signaux extérieurs les plus visibles de l’usine : ses grandes cheminées. Au centre géographique de l’usine, la chaufferie à charbon, était la plus ancienne. Elle fut associée à une centrale à bois qui permettait de réemployer les déchets (de l’écorçage ou déroulage, notamment) dans le processus industriel. Puis, vers 1964, l’ancienne chaufferie fut définitivement abandonnée pour être remplacée par des installations beaucoup plus performantes fonctionnant au fuel, localisées à l’arrière de l’usine.

Portée par son ancien responsable, la mémoire de la chaufferie accorde une large place au fonctionnement de la centrale ainsi qu’à son rôle dans la production des boites d’allumettes. Comme l’explique Jean Delannes, la manufacture avait besoin d’une production massive de chaleur, que ce soit pour sécher les tiges en bois, ou pour maintenir assez liquide (et donc à bonne température lors du chimicage) la pâte destinée à créer le bouton rouge des allumettes. Pour le personnel, il s’agissait donc de veiller absolument à l’alimentation de cette centrale, et se montrer très attentif aux alertes (sifflées) qui trahissaient un dysfonctionnement : vérification du niveau d’eau, de la pression, du combustible…

La surveillance de la machine s’avérait donc être, là-encore, une tâche de haute importante. Sa fonction industrielle était évidente. Et sur le plan symbolique, elle soulignait la place supérieure des hommes dans le processus de production (en l’occurrence, de vapeur) à travers leur capacité à détecter et à corriger les défaillances mécaniques.

En chaufferie, la surveillance et les réparations d’une centrale pouvaient être réalisées par le même ouvrier professionnel. L’homme pouvait ainsi se tenir écarté du risque de sa propre mécanisation : c’est ce que signifie Jean Delannes quand celui-ci souligne qu’il n’était pas attaché à surveiller en permanence les soubresauts de la machine. Il était tout à fait libre d’aller travailler à son atelier pour réparer des pièces, se reposer dans le vestiaire pour y lire le journal, et même parfois sortir du local pour aller rendre visite à un ingénieur dont il sollicitait le savoir et les conseils.

Le travail dans le bureau d’études

Le bureau d’études de la manufacture fut une création tardive dans l’existence de cette usine. Celui-ci vit en effet le jour en 1970, sous l’impulsion du directeur de l’époque.

Bien que tardive, cette création n’en restait pas moins remarquable. Les anciens de l’usine assurent en effet qu’il s’agissait de l’équivalent, pour l’industrie allumettière, de ce qu’était pour les manufactures des tabacs le bureau des Aubrais, près d’Orléans. De surcroit, cette création s’avérait cohérente avec le projet industriel qui avait présidé à la reconstruction d’une usine d’allumettes sur le territoire Trélazéen : le bureau technique, le « B.T. », d’après son surnom, devait être effectivement le lieu de l’innovation technologique au sein d’une manufacture qui, dès sa conception, avait été pensée pour célébrer le génie humain et une modernisation de l’appareil productif. Il allait ainsi produire des prototypes mécaniques au sein d’un espace industriel qui, dès son origine, avait été imaginé comme une grande machine novatrice.

Ce bureau d’études tient donc une place clef dans la mémoire de « la Manu ». Il signifie une sorte d’accouchement créatif ; lequel fut parfaitement traduit par l’ancienne ouvrière Renée Dumont lorsqu’elle s’est remémorée l’épisode au cours duquel une cloison de l’atelier dut être percée pour en sortir une machine trop importante pour passer par l’issue habituelle. Ici, se dessine la métaphore d’une manufacture qui, en tant que grande machine, aurait elle-même enfanté d’autres machines. De plus, se profile le principe d’un renouvellement (une nouvelle naissance symbolique) qui implique une rupture avec la reproduction à l’identique d’une génération à l’autre. En ce sens, la mémoire du bureau d’études exprime l’ouverture au progrès comme une signature du génie humain ; y compris lorsque ce progrès imposait aux autres de savoir changer leurs habitudes de travail pour s’adapter aux avancées de la technologie…

Les rapports sociaux dans l’usine

Les témoins associent volontiers « leur Manu » à une « ambiance de travail ». Ils signifient ainsi que, au-delà de la grande mécanique industrielle, une multitude de liens humains donnait un corps et un esprit à cette usine. Rétrospectivement, celle-ci fut donc jugée comme une « bonne boite » ; non seulement parce que sa gestion par la hiérarchie paraît avoir été globalement appréciées, mais aussi parce que les relations sociales y étaient dites « familiales ». En somme, à l’écoute des anciens salariés, un petit air de « famille » flottait sur la manufacture de Trélazé.

La dimension familiale énoncée par les anciens de « la Manu » doit être interprétée à la lumière des particularités du lieu. Il semble en effet qu’une proportion significative d’ouvriers de la manufacture de Trélazé ait disposé d’un ancrage familial dans l’industrie allumettière trélazéenne, et ce, parfois sur deux générations : une ancienne ouvrière assure ainsi être « née dans la Manu » car sa mère, elle-même ouvrière dans la première manufacture, avait été transférée dans la nouvelle usine en 1930, tandis qu’elle était enceinte. Pour certains salariés, l’usine de Trélazé constituait alors un patrimoine familial ; ne serait-ce parce qu’il était possible de se transmettre filialement la place de travail tant convoitée.

Au fil des décennies, ces enfants d’allumettiers se sont bien sûr mêlés à des nouveaux venus. Sur le plan symbolique, ils formèrent ensemble une grande famille placée sous la responsabilité d’un État paternel, à la fois autoritaire et protecteur. Sans trop de hasard, on retrouve ici le signifié de l’imposante maison du directeur située à l’entrée de l’usine.

Relations entre ouvrières

Dans les ateliers de fabrication, le bruit assourdissant rendait difficile la communication entre des ouvrières pourtant géographiquement proches. Dans l’incroyable cacophonie des machines en marche, il fallait attendre la pause, se faire des signes, ou parler fort pour arriver à se faire entendre. Mais cette parole permettait de s’extraire quelques instants des tâches répétitives et de l’attention constante que chacun se devait de porter à son poste.

Malgré tout, les témoignages rappellent que les impératifs de rendements étaient présents, et qu’ils n’étaient pas sans peser sur les relations sociales : des salariées étaient happées par le rythme de travail. Certaines ouvrières à leur poste ne se souciaient guère de leurs voisines, quitte à ne pas les secourir lorsqu’elles avaient besoin d’aide. Il est vrai qu’il n’était pas évident d’évoluer dans l’ensemble manufacturier ; à la fois très collectif compte tenu de l’interdépendance des chaînes de production, mais aussi cloisonnant pour ceux qui se trouvaient enfermés dans la mécanisation des tâches.

Pendant longtemps, ce cloisonnement fut également sexué. Occupés aux tâches d’encadrement, aux travaux techniques et de force, les hommes furent tenus jusque tardivement éloignés des femmes. Et les femmes, quand elles ne se désignaient pas entre-elles par des surnoms familiers, n’étaient connues de leurs collègues que par leur nom de jeune-fille. Du fait des règles établies, les ouvrières se voyaient ainsi maintenues dans une identité d’objet administratif.

Dans ce contexte, on peut comprendre le bon accueil qui fut réservé à l’arrivée de la mixité dans les ateliers de fabrication. L’irruption des hommes dans des espaces jusqu’ici réservés aux femmes s’associe avec le souvenir d’une entraide et d’une solidarité qui, jusqu’alors, avaient parfois pu faire défaut.

La manu : une source d'inspiration pour les artistes

La résidence de Banquet d’avril à la manufacture des allumettes s’est déroulée de septembre 2013 à juin 2014. Avant sa réhabilitation en pôle d’habitat, le site de la manufacture des Allumettes a fait l’objet d’un projet de développement culturel porté par la Ville de Trélazé, la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire et le Toit Angevin - groupe PODELIHA (propriétaire du site). Dans ce cadre, la compagnie Banquet d’avril a été sollicitée pour effectuer une résidence de création mêlant ateliers de pratiques artistiques avec des habitants et prestations d’artistes professionnels. Bien que d’approches différentes et poursuivant des objectifs qui leur sont propres, les résidences artistiques d’action culturelle ont en commun d’interroger le lieu investi, de renouveler son intérêt auprès du public, de le donner à voir sous un jour nouveau.

Les objectifs de cette résidence se sont déclinés en 3 axes :

1) Valoriser la mémoire ouvrière et architecturale de la manufacture des allumettes

2) Faire connaître le site aux habitants de la ville et plus largement

3) Proposer aux habitants des ateliers de pratique artistique dans différentes disciplines (musique, théâtre, danse, arts plastiques, cinéma) sous la conduite d’artistes professionnels.

Un déroulement en 3 étapes :

Etape 1 : Automne 2013. Création et représentation des lectures–spectacle, exploitant principalement les témoignages des anciens allumettiers, recueillis par Yann Leborgne dans le cadre d’une étude ethnologique réalisée en 2012. Dix représentations, en accès gratuit ont été proposées aux associations et instances culturelles et sociales de la ville de Trélazé. Les deux premières ont eu lieu sur le site des allumettes, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les 14 et 15 septembre 2013.

Etape 2 : Janvier à mai 2014. Mise en route des différents ateliers de créativité avec les habitants pour la conception, la mise en forme et les répétitions du spectacle de l’étape 3. Ces ateliers ont été conduits par des intervenants spécialisés et se sont adressés à tous les niveaux y compris les débutants et non-initiés.

Atelier d’écriture

Atelier cinéma

Atelier musique

Atelier théâtre

Atelier scénographie et arts plastiques

Etape 3 : Juin 2014. Grand spectacle déambulatoire sur le site des allumettes mêlant les participants volontaires des ateliers, les membres des différentes associations..

Deux représentations de ce spectacle ont été offertes les 13 et 14 juin 2014.